La clinica del vuoto nasce come una revisione della clinica psicoanalitica classica. Possiamo infatti contrapporre i nuovi sintomi ai cosiddetti sintomi freudiani. E se vogliamo tornare all’immagine del campo magnetico sotto il tavolo allora possiamo distinguere la clinica della nevrosi e la clinica del vuoto come due campi magnetici molto diversi.

Il secondo criterio per distinguere i sintomi freudiani dai nuovi sintomi specifica ancor di più la compromissione del rapporto tra soggetto e Altro. Nel sintomo nevrotico è la dimensione del conflitto a farla da padrone. Il discorso del soggetto è orientato infatti dal conflitto tra quella che sente come la propria autenticità e ciò che immagina che l’Altro si aspetti da lui (o lei).

Le questioni irrisolte dell’anoressia riguardano essenzialmente il corpo e la relazione con l’Altro. Possiamo infatti individuare nell’anoressia una modalità di autocontrollo che viene applicata al corpo. Nell'anoressia il corpo viene congelato attraverso un’estenuante disciplina che piega i principi della dieta all’esigenza di un governo totale della mente sulla dimensione pulsionale.

Nella cura psicoanalitica transfert e controtransfert danno corpo a un movimento relazionale dove è importante ricordarsi che tra paziente e terapeuta vale quanto diceva un poeta: ricordati che la via che porta da te a me non è uguale a quella che va da me a te.

Quando il meccanismo della dissociazione diventa una difesa, il Sé si protegge dalle minacce di destabilizzazione attraverso un sistema di allarme precoce, un sistema difensivo che sembra configurarsi come il garante della futura continuità del Sé.

La traduzione del bisogno in parole è già un’esperienza di castrazione perché nell’atto di traduzione è insita una riduzione: non tutto il vissuto generato dal bisogno potrà mai essere del tutto rappresentato in modo esaustivo, ci sarà sempre un resto del proprio vissuto che risulterà intraducibile.

La questione del Terzo rimanda alla clinica della psicosi, che è ben diversa dalla clinica della nevrosi. Nella psicosi tra l’Altro e il soggetto manca un Terzo che possa fare da garante del rapporto. È in questo snodo soggettivo che entra in gioco la questione del complesso di Edipo e della forclusione del Nome del Padre.

L'alleanza terapeutica è un movimento che inizia già nella prima seduta e che si sviluppa grazie alla presenza di un Altro terapeutico che infonde la fiducia sufficiente (e anche l’entusiasmo) per un confronto meno problematico con ciò da cui il paziente si difende.

Da quando il Covid-19 è entrato nella nostra quotidianità tutti noi, sebbene ciascuno in modo diverso, abbiamo vissuto un trauma collettivo. Come ogni trauma anche il Covid-19 ha scombussolato il nostro quadro della realtà e ci ha confrontato con la dimensione perturbante della vita.

Nell’incontro organizzato dal Nuovo SEFIR avevo sviluppato alcune riflessioni sul Covid-19 prendendo spunto dalla mia pratica clinica. Oltre alle parole e ai vissuti dei pazienti che incontro nel mio studio, avevo anche affrontato alcuni temi emersi durante le supervisioni che svolgo per alcune équipe che si occupano della cura delle dipendenze patologiche.

Nel 1903 l’ex presidente della Corte d’Appello di Dresda, Daniel Paul Schreber, pubblicò un libro in cui descriveva autobiograficamente il decorso clinico della sua malattia, una forma di paranoia per cui aveva subito diversi ricoveri.

Il riconoscimento dell’Altro è fondamentale per mantenere vivo il processo dell’abbandonarsi.

Per abbandonarsi nella relazione terapeutica è necessario un atto di fiducia nell’alterità, anzi l’abbandono stesso coincide con questo atto.

Recalcati compie una diagnosi strutturale sui fenomeni psicopatologici della contemporaneità.

L’abbandonarsi del terapeuta è la condizione necessaria per far esistere la possibilità di abbandono per il paziente. L’abbandono del terapeuta si realizza innanzitutto nell’ascolto delle parole del paziente.

L’interpretazione freudiana delle manifestazioni deliranti raccontate da Schreber passa attraverso alcuni punti che non erano stati sufficientemente valorizzati dalle perizie mediche. Freud rivolge infatti la sua attenzione al rapporto tra il presidente Schreber e il professor Flechsig, suo primo medico.

L’interesse di Freud per la storia e per le caratteristiche del delirio schreberiano è mosso dall’aspirazione di imparare a conoscere i motivi e i processi implicati nella trasformazione prodotta nei paranoici.

La psicoanalisi è un’esperienza che può cambiare la vita grazie all’incontro con il proprio desiderio inconscio. Non in tutti i casi però la questione che si affronta riguarda il desiderio inconscio.

Giulia Rakar è la protagonista del thriller I segni del male di Simone Regazzoni (Rizzoli 2020). Giulia Rakar è una profiler, ma anche qualcosa di più, infatti i suoi colleghi l'hanno soprannominata la "sensitiva". Nel suo approccio sembra esserci qualcosa di ultrasensibile che rispecchia una personalità complessa e una storia avvolta dal mistero.

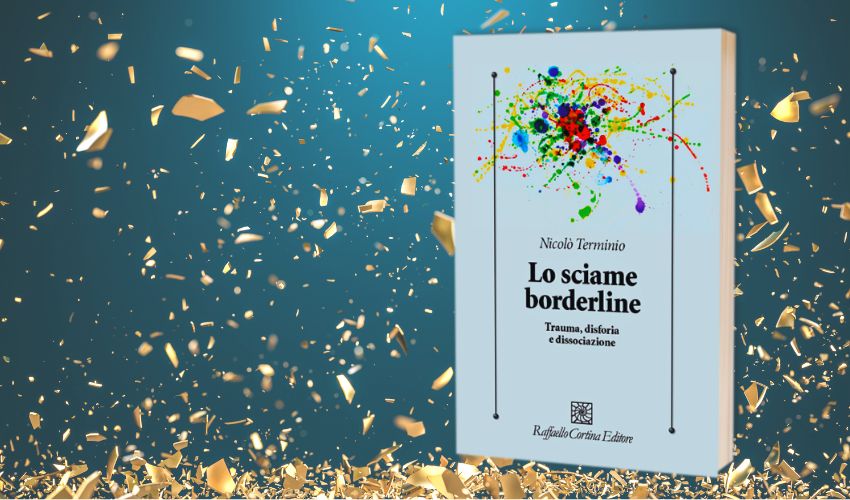

Il termine borderline sembra rivelare in modo autoevidente il suo significato psicopatologico e viene spesso utilizzato, anche al di fuori dei contesti clinici, per indicare delle persone o delle situazioni che stanno al confine e che alla fine non stanno né di qua né di là.

La terapia dal vivo può realizzarsi anche online in modo da continuare ad essere “onlife”. La questione che si pone riguarda la dimensione vivente dell’incontro tra due persone in una stanza: il “vivo” della terapia dal vivo continua a riproporsi anche se le due persone si incontrano rimanendo ciascuna nella propria stanza?

La pratica psicoanalitica di Nicolò è caratterizzata dal confronto costante con la ricerca scientifica più aggiornata.

Allo stesso tempo dedica una particolare attenzione alla dimensione creativa del soggetto.I suoi ambiti clinici e di ricerca riguardano la cura dei nuovi sintomi (ansia, attacchi di panico e depressione; anoressia, bulimia e obesità; gioco d’azzardo patologico e nuove dipendenze) e in particolare la clinica borderline.