Nella cura psicoanalitica transfert e controtransfert danno corpo a un movimento relazionale dove è importante ricordarsi che tra paziente e terapeuta vale quanto diceva un poeta: ricordati che la via che porta da te a me non è uguale a quella che va da me a te.

La nevrosi ossessiva è caratterizzata dalla ricerca del senso e sopporta male il non-senso, in questa struttura clinica il soggetto esige che tutto sia simbolizzato in maniera esaustiva. Nell’isteria invece il soggetto si presenta per la via della mancanza d’essere e dimostra quanto il senso sia insufficiente a render conto dell’essere del soggetto.

Il soggetto nevrotico cerca nella mappa dell'Altro la spinta e la direzione per mettersi in gioco nella sua vita. Un elemento centrale dell'esitazione del nevrotico è la necessità di essere riconosciuto dall’Altro.

Il soggetto nevrotico non chiede di essere riconosciuto come soggetto in quanto tale, desidera piuttosto essere riconosciuto nella sua particolarità di soggetto desiderante.

Il punto di vista di uno psicoanalista su grandi temi come l’amore, gli affetti e la sessualità è inevitabilmente condizionato dall’ascolto delle persone che incontra ogni giorno e che gli parlano della loro esitazione nell’assumersi la responsabilità del desiderio.

Nella teoria dei quattro discorsi di Lacan il nome del discorso dipende dal tipo di simbolo che poniamo in posizione dominante. Nel discorso del padrone troveremo S1 nel posto dell’agente.

Il libro Cosa si fa quando si fa filosofia? di Rossella Fabbrichesi è scritto “per tutti e per nessuno” e così anche chi non ha dedicato la propria vita alla vocazione filosofica può rintracciarvi alcuni elementi decisivi per la propria pratica. La filosofia viene infatti presentata come un sapere vivente che trova la propria specificità nel suo farsi, nel suo prendere corpo in una serie di pratiche che trasformano il sapere in opera viva.

Nella mia pratica clinica trovo frequentemente la necessità di un trattamento preliminare dei sintomi affinché possano diventare messaggeri della verità dell’inconscio. La classica nevrosi freudiana non è molto frequente e quando la si incontra si configura più come un risultato della cura che come un dato di partenza.

La dissociazione e l’estasi mistica sono due esperienze in cui avviene una estraneazione dalla coscienza abituale di sé stessi. In entrambi i casi il soggetto fa esperienza di un distacco dal proprio Io cosciente.

Bromberg sostiene che affinché la teoria psicoanalitica possa essere ancora rilevante per la comprensione della mente umana, e anche del processo terapeutico, debba riformulare i concetti che riguardano il conflitto inconscio, l’interpretazione delle resistenze e le fantasie inconsce.

Quando il meccanismo della dissociazione diventa una difesa, il Sé si protegge dalle minacce di destabilizzazione attraverso un sistema di allarme precoce, un sistema difensivo che sembra configurarsi come il garante della futura continuità del Sé.

La traduzione del bisogno in parole è già un’esperienza di castrazione perché nell’atto di traduzione è insita una riduzione: non tutto il vissuto generato dal bisogno potrà mai essere del tutto rappresentato in modo esaustivo, ci sarà sempre un resto del proprio vissuto che risulterà intraducibile.

CAMPO ISTITUZIONALE E LAVORO D'ÉQUIPE

Struttura e flessibilità sono due parole chiave che definiscono il campo istituzionale e il lavoro di équipe nei servizi di cura.

Il trauma evidenzia l’impatto che gli avvenimenti della vita possono svolgere nello sviluppo dell’identità e nell’origine dei fenomeni psicopatologici. Il trauma rappresenta l’alterazione e la disarmonia sempre possibile tra il soggetto e il suo mondo (affettivo, relazionale, fisico, ecc.). Quando il soggetto vive l’esperienza del trauma sente di non avere via di scampo: un evento diventa traumatico perché viene azzerata la possibilità per il soggetto di prendere una posizione rispetto all’evento stesso.

Se nel discorso dell'analista l'agente è il plusgodere, cioè l'oggetto piccolo a in quanto residuo della simbolizzazione, nella cura del borderline bisogna innanzitutto fare posto al sognatore.

Nella psicoanalisi lacaniana la forclusione del Nome del Padre indica il mancato compimento del complesso di Edipo ed mostra l’assenza di un punto di capitone nello scorrimento del piano del significante su quello del significato.

La forclusione del Nome del Padre di cui parla Lacan indica il meccanismo psicopatologico delle psicosi e mostra il mancato compimento del complesso di Edipo.

La questione del Terzo rimanda alla clinica della psicosi, che è ben diversa dalla clinica della nevrosi. Nella psicosi tra l’Altro e il soggetto manca un Terzo che possa fare da garante del rapporto. È in questo snodo soggettivo che entra in gioco la questione del complesso di Edipo e della forclusione del Nome del Padre.

L'alleanza terapeutica è un movimento che inizia già nella prima seduta e che si sviluppa grazie alla presenza di un Altro terapeutico che infonde la fiducia sufficiente (e anche l’entusiasmo) per un confronto meno problematico con ciò da cui il paziente si difende.

Il dramma della nevrosi consiste nella discordanza che si viene a creare tra ciò che il soggetto vive sul piano del Reale e ciò che lo rappresenta nella funzione simbolica.

Cercando di rispondere alla domanda “perché si scrive?” è possibile rintracciare un’analogia tra psicoanalisi e scrittura autobiografica.

Intuitivamente il parallelo tra psicoanalisi e autobiografia verrebbe suggerito dall’importanza data alla storia del soggetto.

La testimonianza del desiderio ci permette di capire dall’interno lo stile di Recalcati perché sovverte anche il discorso dell’intellettuale.

Il lavoro intellettuale permette di decifrare quello che succede, ma fino a questo livello si tratta di un’attività che interpreta e mette in discussione i “significanti padroni” che sono a lavoro nel luogo dell’Altro.

La scrittura dell’esperienza clinica tocca il rapporto tra oralità e scrittura, ma anche quello tra esperienza e linguaggio.

La scrittura dell’esperienza clinica non riguarda solo la scrittura del caso clinico, ma tocca tutte quelle pratiche che contornano il lavoro quotidiano di tanti operatori che si muovono nell’ambito di servizi e istituzioni dedicate alla cura psichica.

L’interpretazione deve configurarsi più come un taglio che come un’interpunzione. Il taglio interpretativo si muove in direzione opposta alla proliferazione semantica dell’inconscio.

Nell’interpretazione come taglio il soggetto viene riportato non al rimando dei significanti ma all’opacità asemantica del suo godimento.

All’inizio del libro Il mistero delle cose Christopher Bollas dedica un capitolo alle origini dell’alleanza terapeutica e si chiede su quale base possa avvenire l’affidamento del paziente alla situazione analitica.

Nella prospettiva fenomenologico-dinamica la coscienza può essere definita come una “vulnerabile regia dell’esserci” (G. Stanghellini, M. Rossi Monti, Psicologia del patologico. Una prospettiva fenomenologico-dinamica, p. 316).

Gli attacchi di panico mostrano lo straripamento del Reale e vengono vissuti dal soggetto come un fulmine a ciel sereno che in modo imprevedibile fa emergere la vita fuori da qualsiasi rappresentazione e da qualsiasi limite.

Bisognerebbe riformulare la questione del debito simbolico sottolineando che nel rapporto tra soggetto e Altro, quando avviene la trasmissione del desiderio, il debito simbolico si configura come un dono generativo.

Sottocategorie

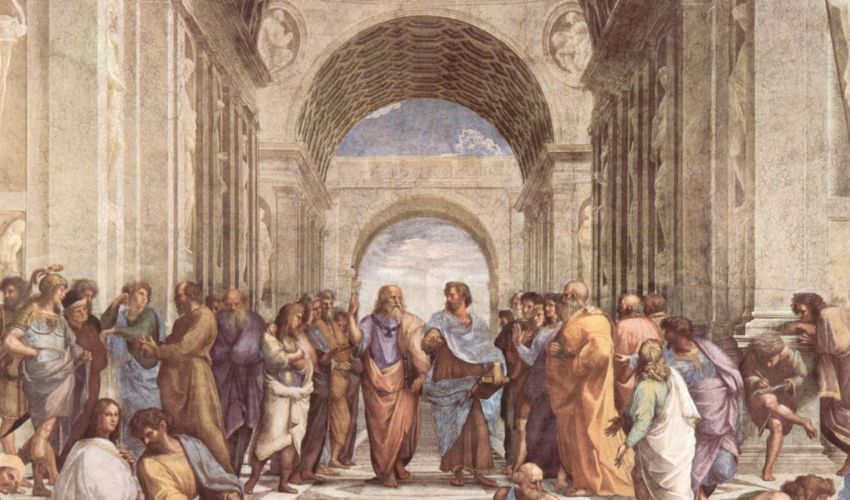

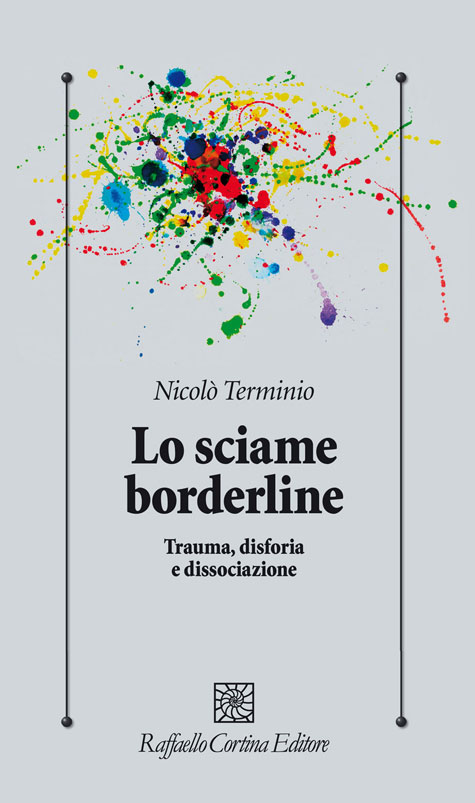

La pratica psicoanalitica di Nicolò è caratterizzata dal confronto costante con la ricerca scientifica più aggiornata.

Allo stesso tempo dedica una particolare attenzione alla dimensione creativa del soggetto.I suoi ambiti clinici e di ricerca riguardano la cura dei nuovi sintomi (ansia, attacchi di panico e depressione; anoressia, bulimia e obesità; gioco d’azzardo patologico e nuove dipendenze) e in particolare la clinica borderline.